“Ser vieja es un regalo, justamente porque significa que he vivido muchos años y lo que sí está claro es que no soy joven. No es posible ser a la vez joven y vieja y menos aún la tontería de decir soy joven en un cuerpo viejo. Reconciliémonos con esta palabra, utilicémosla con tranquilidad, naturalidad y humor. Es el único camino a través del cual podemos colaborar a borrar su estigma negativo y hacer de ella una realidad, tal cual. Todos los eufemismos que podamos utilizar: persona mayor, adulta mayor y otros similares, no restan años del DNI”

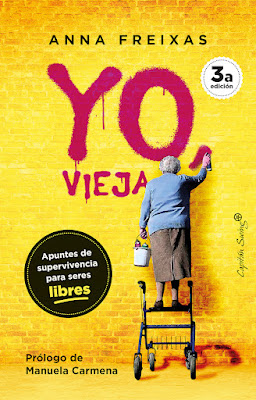

Anna Freixas, Yo, vieja

Ahora que mi padre cumple 80 años, esa edad en la que los horizontes se acortan y se entra inevitablemente en una etapa de descuento, he recordado todas y cada una de las páginas del último libro de Anna Freixas. Porque aunque está escrito poniendo el foco de manera singular en las mujeres veteranas, pioneras o longevas, y atravesado, como no podía ser de otra manera, por una lógica emancipadora feminista, los análisis que plantea y, sobre todo, los trucos, advertencias y consejos que aporta entiendo que deberíamos aprehenderlos mujeres y hombres. De ahí que el subtítulo sea “Apuntes de supervivencia para seres libres” y eso entiendo yo que es el libro de Anna, un maravilloso, divertido y no por eso menos profundo, manual de cómo convertirnos en mujeres y hombres que, llegada la edad del júbilo, y mucho más allá de ella, podamos seguir disfrutando de nuestra condición de seres autónomos. Por más que las debilidades del cuerpo y la salud nos obliguen a necesitar cuidados o una singular atención que, en ningún caso, debería traducirse en actitudes paternalistas y negadoras de nuestra condición de sujetos. En este sentido, Yo, vieja es un libro radicalmente político. Y mucho más tras las dramáticas situaciones vividas durante la pandemia, las cuales han dejado al descubierto, entre otras muchas fragilidades de nuestras democracias, las insuficiencias del sistema público de cuidados y la consideración de las personas mayores como una especie de sujetos subalternos. Ciudadanos y ciudadanas de segunda, a los que se les trata como si no tuvieran voz propia y como si ya nada pudieran aportar a la comunidad de la que forman parte.

Cuando mi padre cumple 80 años, y tenemos la alegría de poder celebrarlo y vivirlo con él como una conquista más de la vida, me doy cuenta más que nunca de cómo tendríamos que revisar un modelo de pacto social que, por supuesto, además de patriarcal y machista, introduce el criterio de la edad como un factor que genera asimetrías y exclusiones. Una reclusión en los márgenes que durante la pandemia ha supuesto además un enorme coste emocional a todos los viejas y todas las viejas que, además de la enfermedad, y del miedo, han visto interrumpidas las rutinas que las mantenían con la cabeza despierta y el alma ilusionada. Más allá de la explotación a la que todos y todas las sometemos, en nombre del amor, cuando los usamos para que suplan las insuficiencias de la conciliación que impiden que mujeres y hombres tengamos una vidas satisfactorias, serenas y equivalentes. El meollo, en fin, de la desigualdad.

Cuando mi padre cumple 80 años, y ha tenido la suerte de ser testigo y partícipe de cambios revolucionarios en nuestras vidas y en el mundo que le ha tocado vivir, me gustaría que leyera el libro de Anna Freixas para que fuera consciente de la suerte que supone ser viejo y para que tomara buena nota de las estrategias que mi colega y amiga propone para que esos años finales de la vida no se conviertan en un infierno. Sin perder de vista, porque Anna es lúcida y valiente, y no engaña a nadie, que inevitablemente es una edad también de pesares y dolencias, de despedidas y de soledades, pero en la que, pese a todo, es posible encontrar razones, tiempos y espacios para la alegría. Para los descubrimientos, para las sorpresas, para el viaje alado de la imaginación.

Ahora que mi padre cumple 80 años, y llega a ese punto en el que pareciera que lo único que resta es hacer balance y sentarse a esperar, me gustaría que comprendiera, y asumiera, que, como dice Agnes Varda, hay que estar siempre reinventando la vida. Que es casi nuestra obligación mientras tenemos aliento y presencia en este mundo. Y que para eso es urgente no renunciar a la capacidad de asombrarse cada día con las cosas más pequeñas que nos recuerdan que estar aquí, pese a todo, pese al inevitable deterioro del cuerpo, pese a los amigos que van faltando, pese a las manías y las flaquezas, es como esa caja de dulces deliciosos que hay que disfrutar hasta la última migaja de hojaldre.

Ahora que mi padre cumple 80 años, y que por tanto los soñados y mitificados 20 de su nieto se multiplican por cuatro, empiezo a darme cuenta de lo mucho que me parezco a él en tantas cosas y de todo lo que he aprendido de su serena presencia de hombre que también, a su manera, se ha ido deconstruyendo, sobre todo cuando al ser abuelo se dio cuenta de que cabía otra forma de masculinidad. Por eso, por tanto, hoy me gustaría celebrar con él la alegría de ser viejo, longevo, pionero o senior. Por más que la cintura le recuerde que no es un adolescente, ni falta que le hace, y por más que inevitablemente mire el calendario como el niño que observa acongojado el final del verano. Porque octubre, el otoño, cuando llega su cumpleaños, siempre ha sido para mí una magnífica oportunidad para reiniciar el disco duro y recordar que vivir es siempre un ejercicio arriesgado que solo vale la pena si uno se coloca, tan fresco, al borde del precipicio.

Comentarios

Publicar un comentario